, Vergangenheit, , 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, Gesetze, , , Präambel, Abschnitt Ⅰ, Kapitel 1, Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Kapitel 2, Artikel 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Abschnnitt Ⅱ, Kapitel 1, Artikel 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Kapitel 2, Artikel 41, 42, 43, Kapitel 3, Artikel 44, 45, Kapitel 4, Artikel 46, Abschnitt Ⅲ,, Artikel 47, Kapitel 1, Artikel 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Kapitel 2, Artikel 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, Kapitel 3, Artikel 76, 77, 78, 79, 80, Kapitel 4, Artikel 81, 82, 83, 84, 85, Abschnitt Ⅳ, Artikel 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, Abschnitt Ⅴ, Artikel 105, 106, Ende, Zeit, Namen, Einheitspartei, Parteitage, Ideologie, , Begriffe, Berlin-Lichtenberg, UHA, Bezirksverwaltungen, Berlin, , Cottbus, , Dresden, , Erfurt, , Frankfurt (Oder), , Gera, , Halle, , Karl-Marx-Stadt, , Leipzig, , Magdeburg, , Neubrandenburg, , Potsdam, , Rostock, , Schwerin, , Suhl, , Kreisdienststellen, Diensteinheiten, Juristische Hochschule, Ⅷ, Ⅸ, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, AG L, SR S, SR BMS, SR SK, AKG, ⅩⅠⅤ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, AKG, ⅩⅩ, Unterlagen, Berlin-Hohenschönhausen, Untersuchungshaftanstalt, Gedenkstätte, , Nordflügel, Fahrzeugschleuse, Treppenhaus, Kellergeschoss, 0, 1, 2, 3, Erdgeschoss, 1001, 1024, 11, 12, 12a, 13, 101, 102, 104, 105, 106, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 129, Ostflügel, Erdgeschoss, 13a, 13b, 14, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 161, 162, 1010, 1014, 1015, 1016, Südflügel, Erdgeschoss, 157b, 166a, 15, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

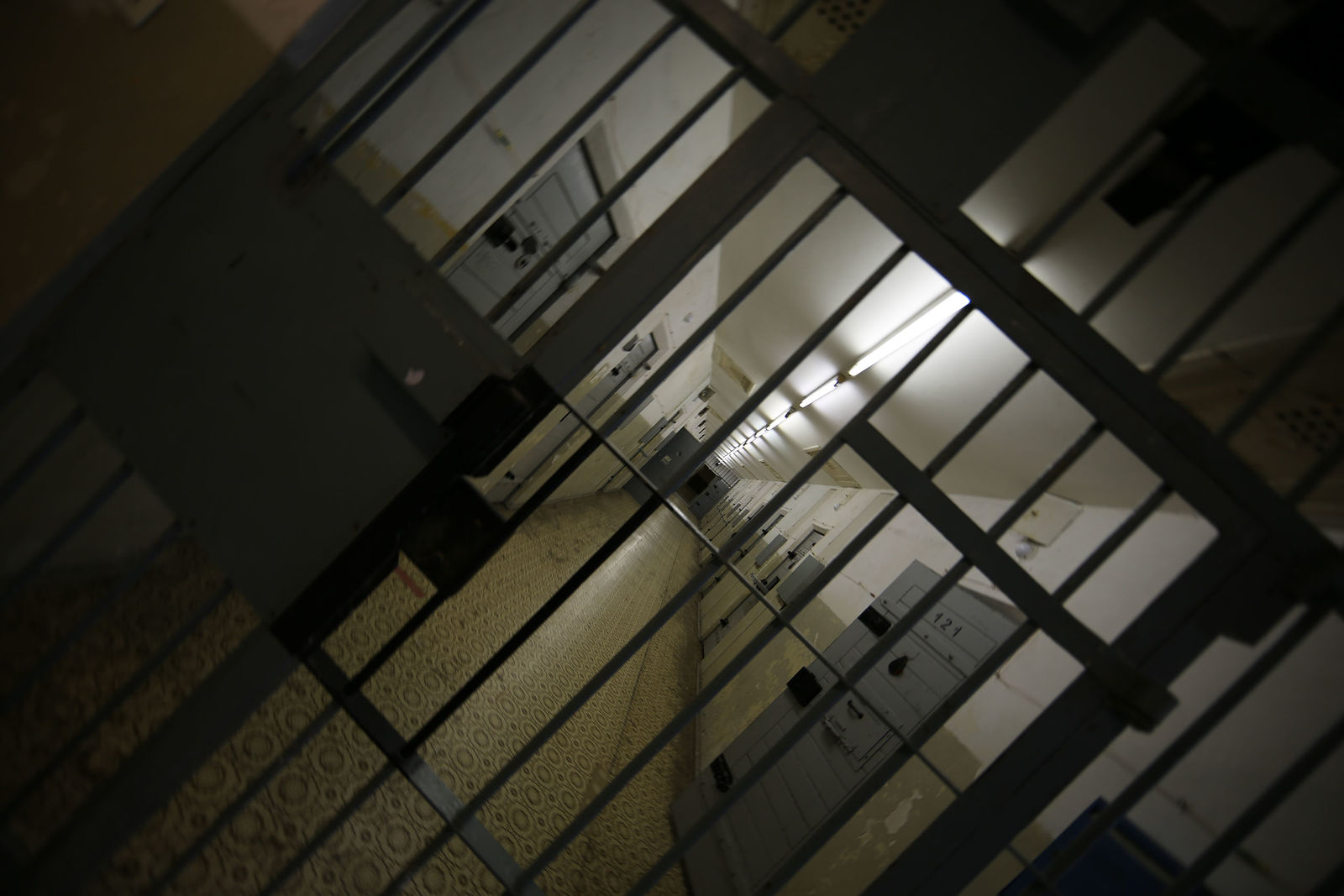

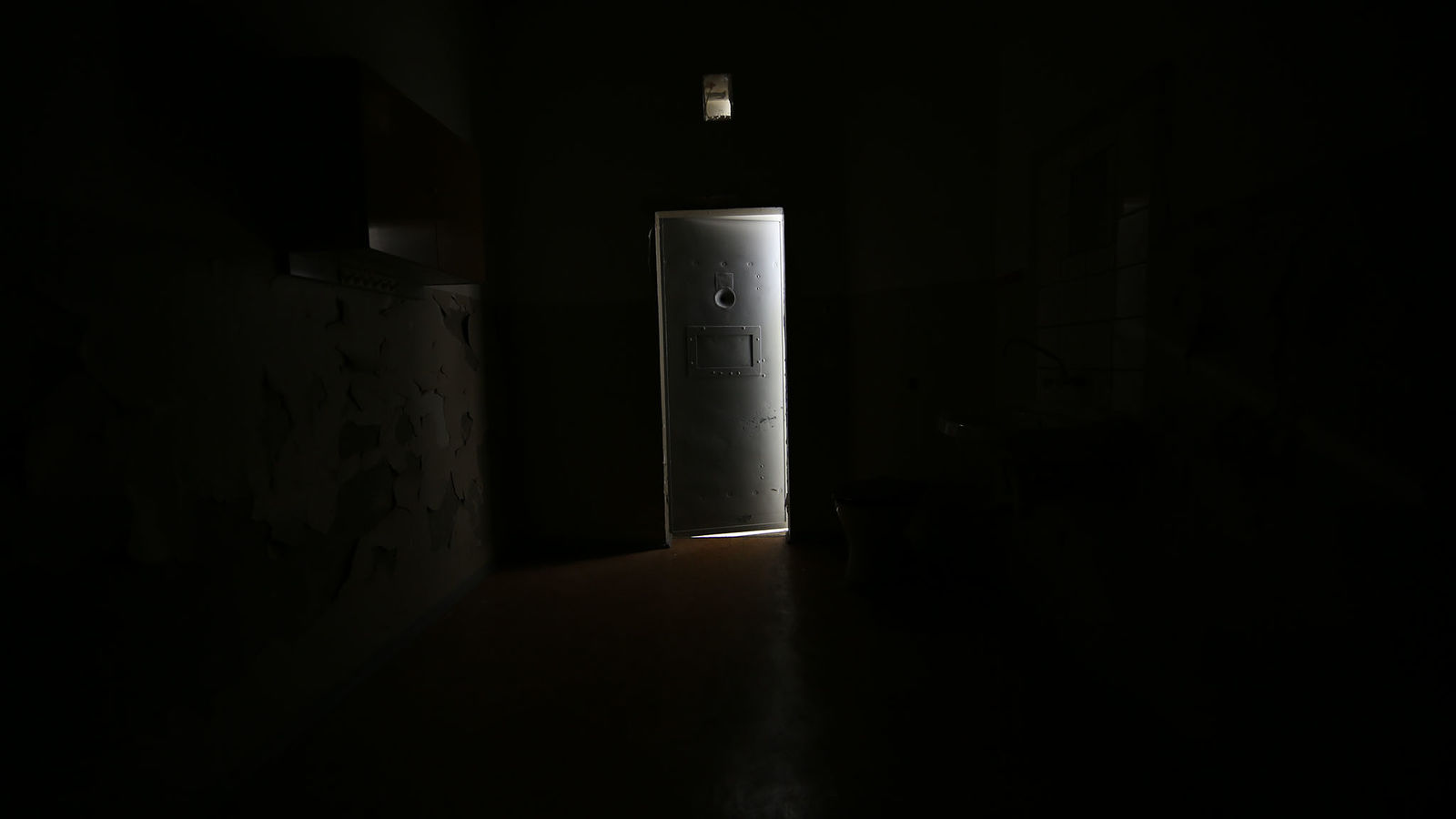

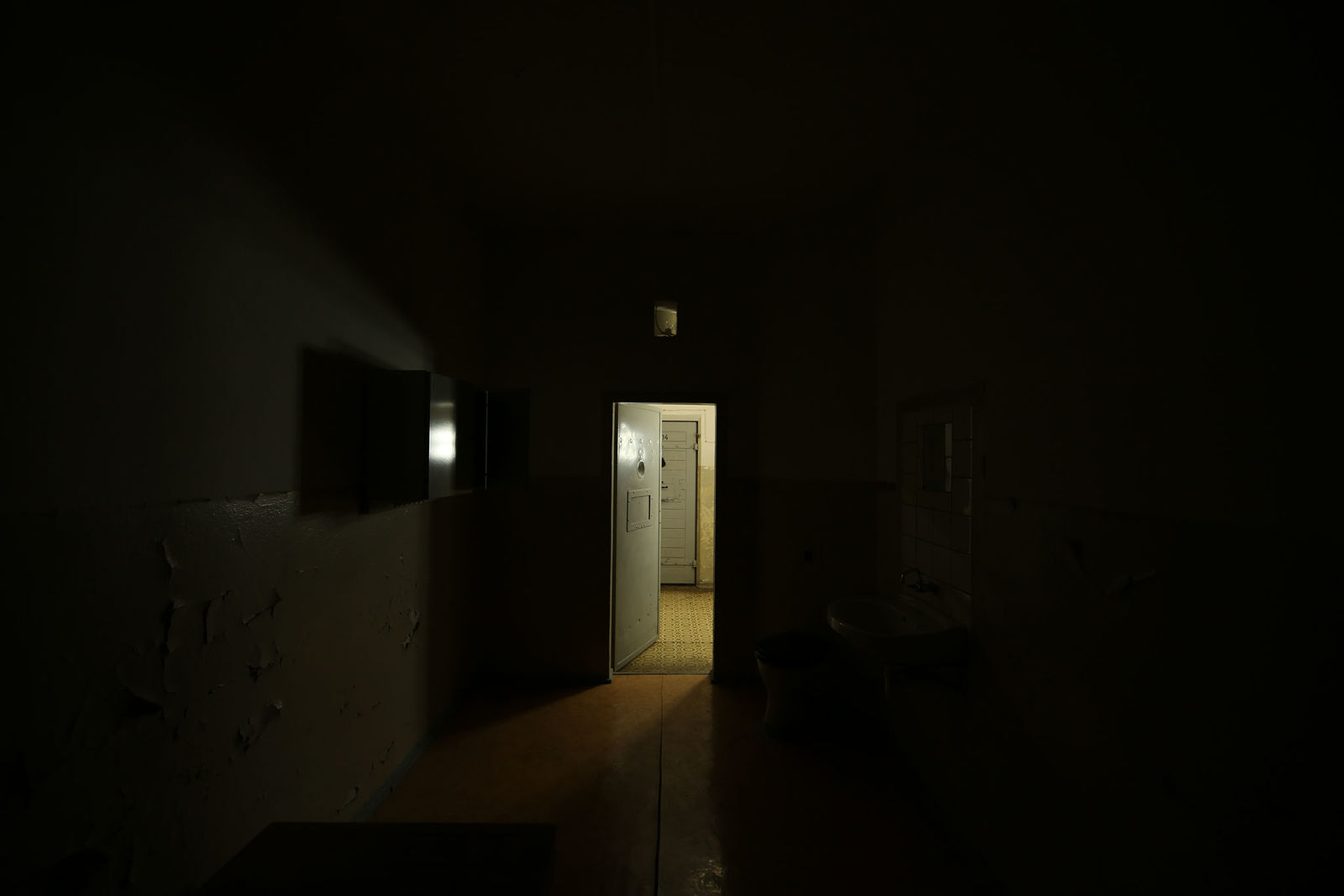

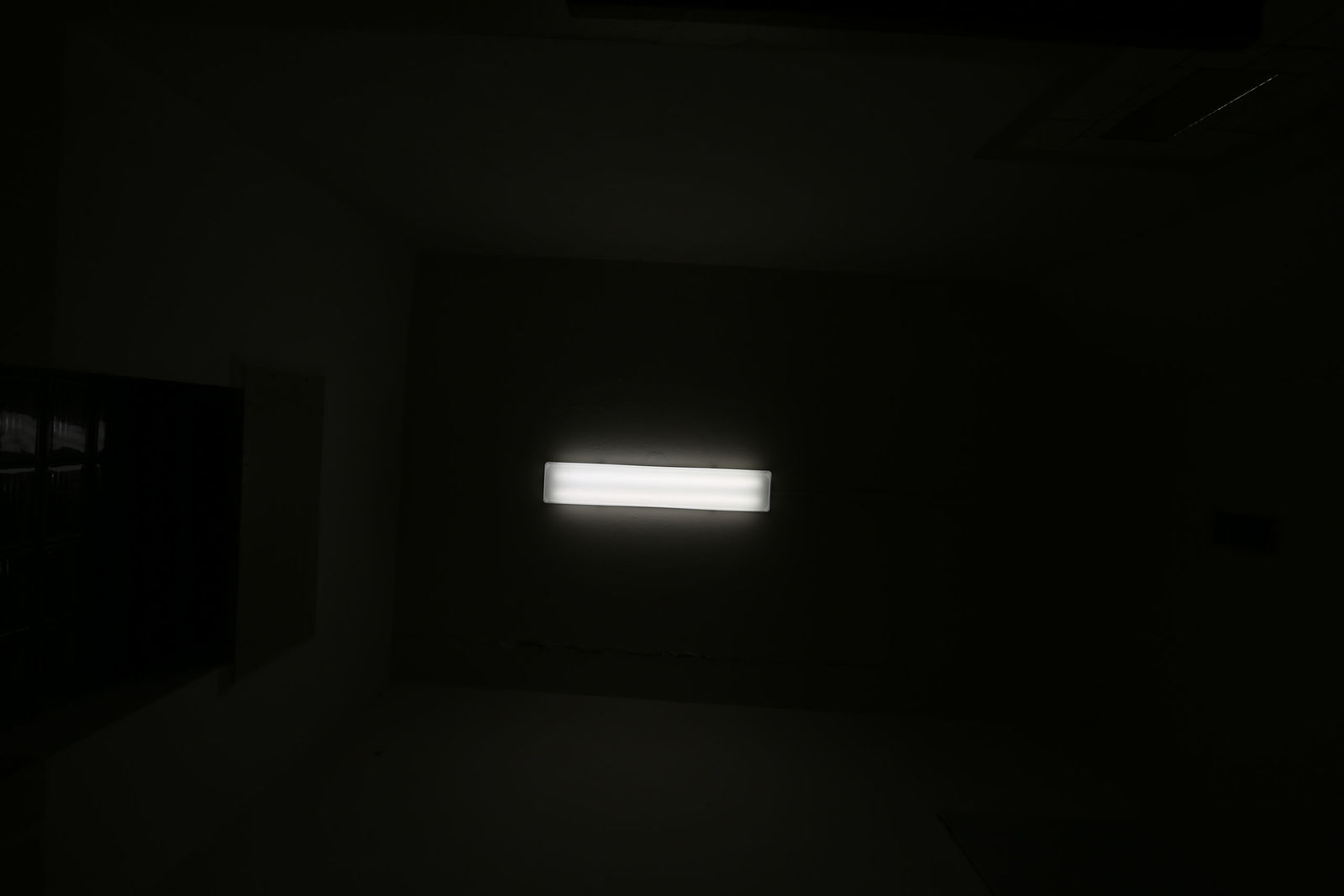

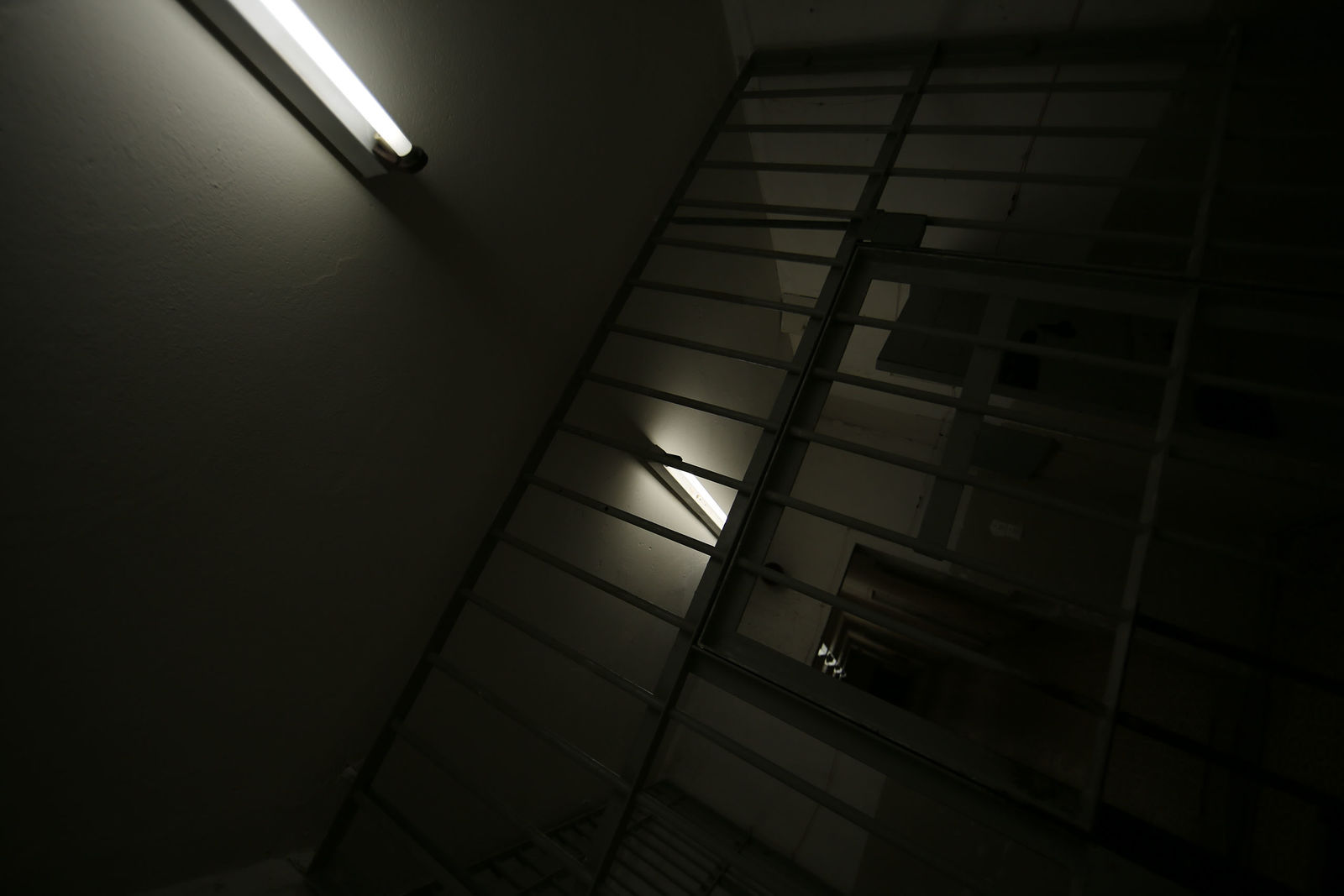

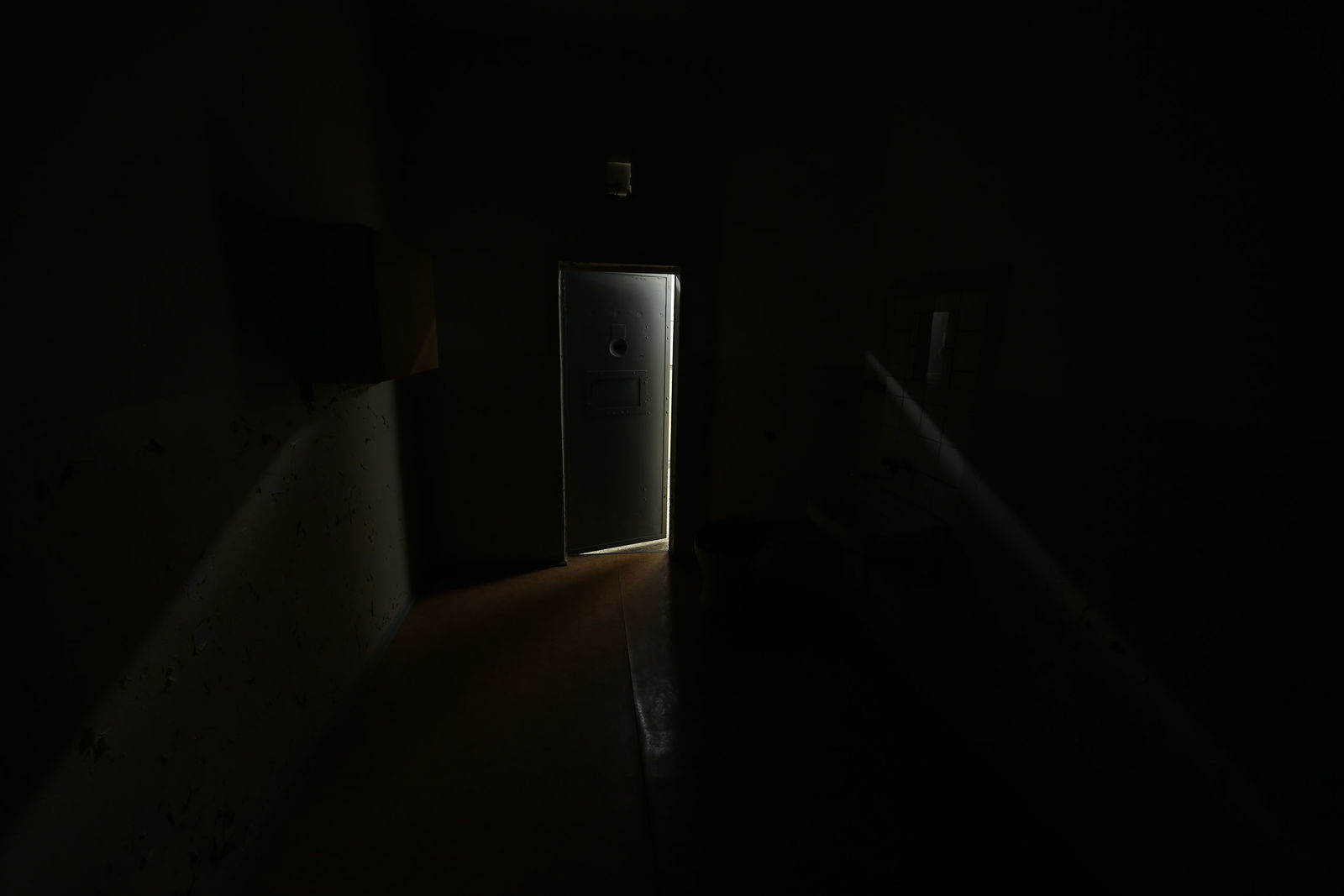

Das frühere Stasi-Gefängnis in Ost-Berlin, die ehemalige zentrale Untersuchungshaftanstalt (UHA) des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) in Berlin-Hohenschönhausen ist heute die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Fast eine halbe Million Besucher besichtigen jedes Jahr in der Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen die mehr als 200 Zellen und Verhörräume des früheren DDR-Staatssicherheitsdienstes. Das Besondere ist, das die Gefängnisanlage der Stasi in Berlin-Hohenschönhausen nach dem Ende der DDR fast unverändert erhalten geblieben ist. Und oft sind es ehemalige Gefangene der DDR-Stasi, die als Referenten die Besucher der Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen durch das Gelände führen.

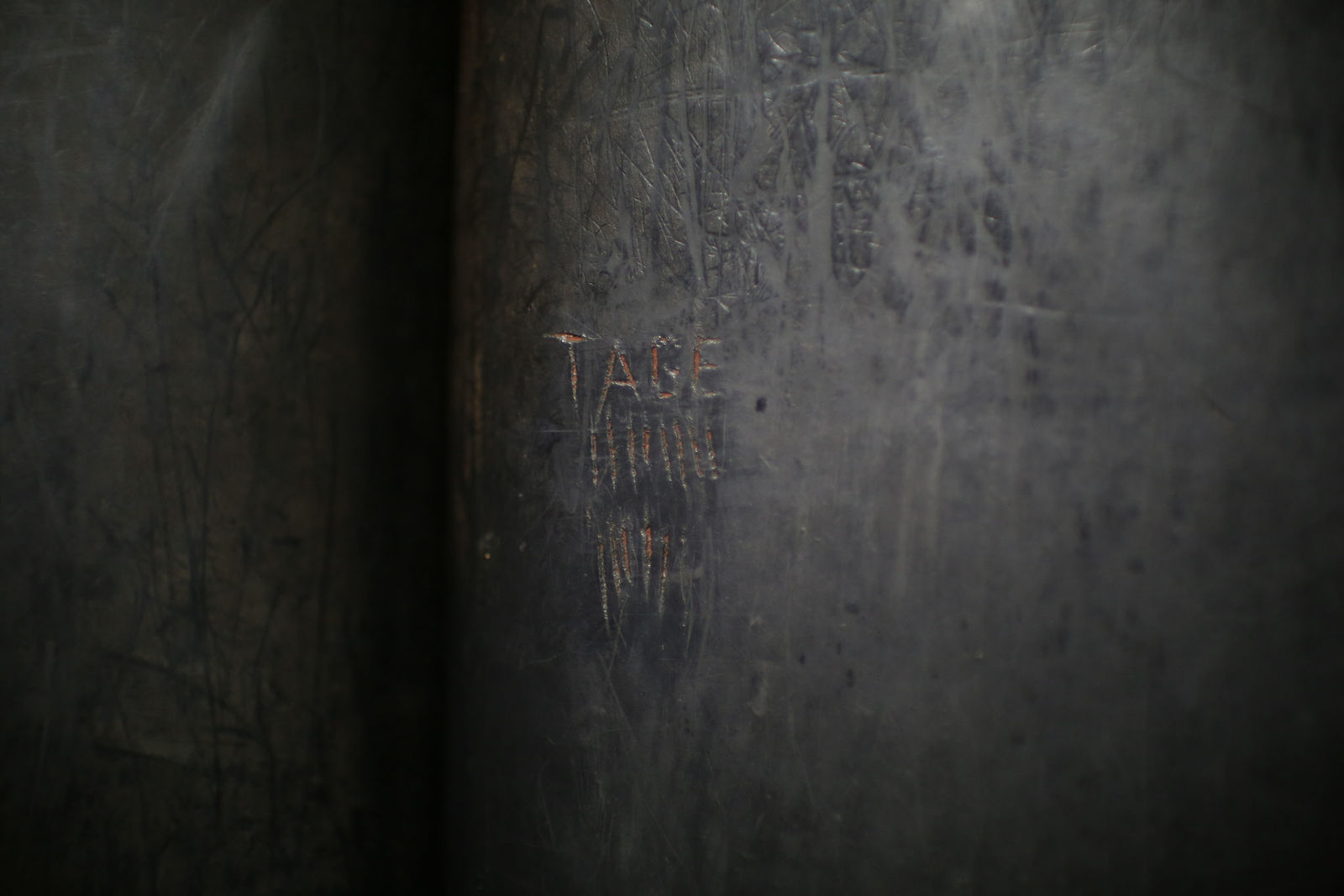

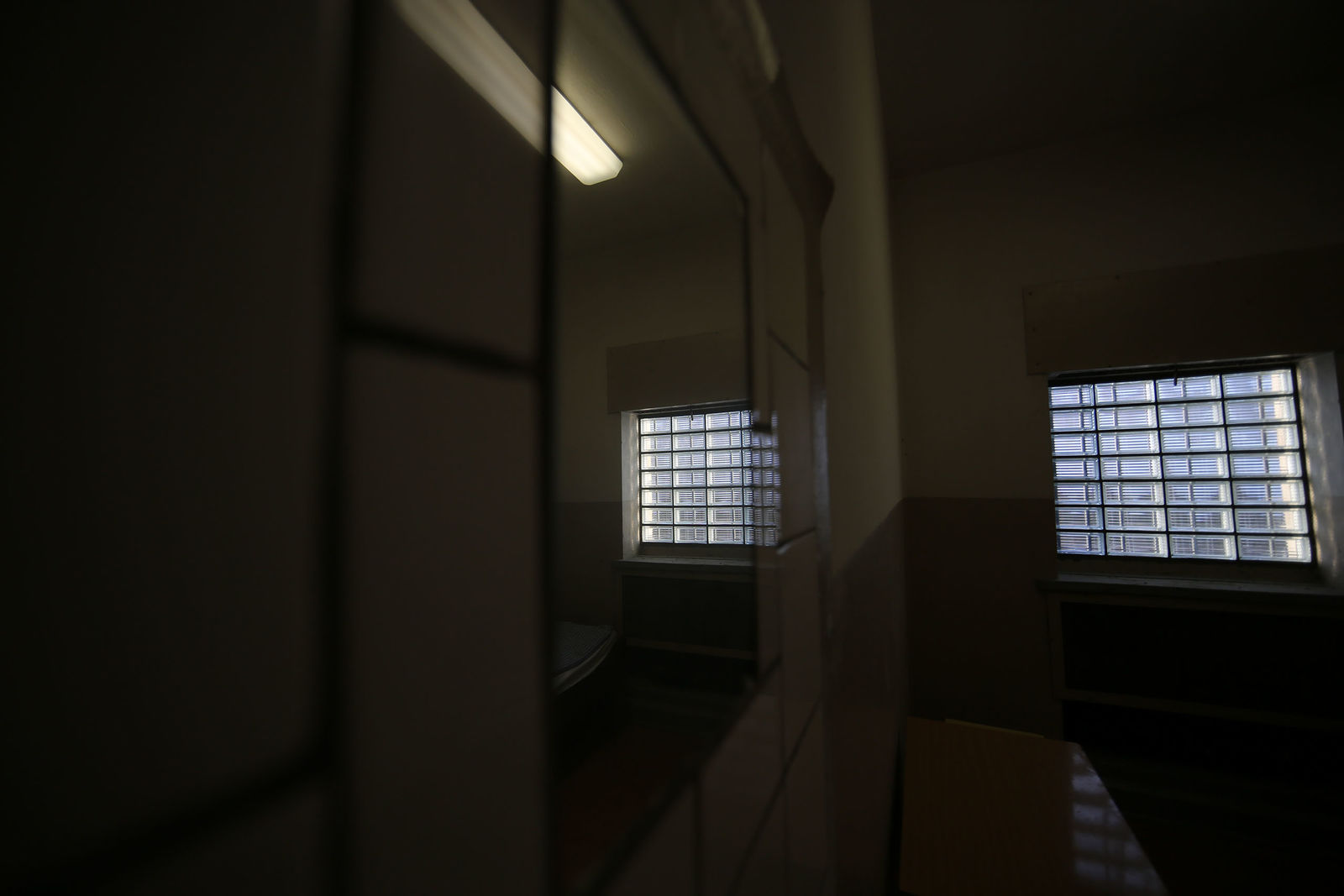

Als die Menschen in der DDR im Herbst 1989 auf die Straße gingen, um gegen die Diktatur der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) zu protestieren, richtete sich ihr Zorn auch und vor allem gegen die Stasi, dem Ministerium für Staatssicherheit der DDR. Im Dezember 1989 besetzten engagierte Bürger der DDR die ersten Dienstellen der Stasi in der DDR, um zu verhindern, dass dort weiter Akten von hauptamtlichen Mitarbeitern der Stasi vernichtet werden. Im Januar 1990 drangen Demonstranten auch in die Zentrale des Staatssicherheitsdienstes der DDR in Berlin-Lichtenberg ein. An die nur wenige Kilometer entfernt gelegene zentrale Untersuchungshaftanstalt des Stasi in Berlin-Hohenschönhausen dachte damals noch niemand. Die zentrale Untersuchungshaftanstalt lag in einem geheim abgeschirmten Sperrbezirk des Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen, das von Wachposten der Stasi gesichert und in keinem Stadtplan von Ost-Berlin eingezeichnet war. Erst als die die noch amtierende Regierung der DDR unter dem Druck der anhaltenden Proteste die vollständige Abwicklung des Staatssicherheitsdienstes der DDR beschloss, stellte sich die Frage, was mit der zentralen Untersuchungshaftanstalt der Stasi in Berlin-Hohenschönhausen geschehen solle. Anfang des Jahres 1990 wurde die gesamte Gefängnisanlage zunächst vom Ministerium des Innern (MdI) der DDR übernommen. Bereits in den Wochen zuvor waren alle politischen Gefangenen der Stasi in Berlin-Hohenschönhausen freigelassen worden. Statt ihrer wurden nun mehrere hochrangige Parteifunktionäre der SED in das ehemalige Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen eingeliefert, gegen die die Staatsanwaltschaft der DDR wegen Amtsmissbrauchs und Korruption ermittelte. Unter anderen auch Generalmajor Erich Mielke, der seit 1957 amtierende Minister für Staatssicherheit der DDR, saß nun in seiner eigenen Haftanstalt. Für ihn und seine Mitgefangenen richtete das Innenministerium erstmals in der Geschichte des Gefängnisses Räumlichkeiten ein, in dem Rechtsanwälte und Verwandte empfangen werden konnten. Mehrere Zellen erhielten zudem normale Glasfenster statt der bis dahin üblich als Fensterersatz verwendeten Glasbausteine der Stasi, die jeden Blick nach draußen versperrten.

Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

Genslerstraße 66

13055 Berlin

Das Ende der Haftanstalt

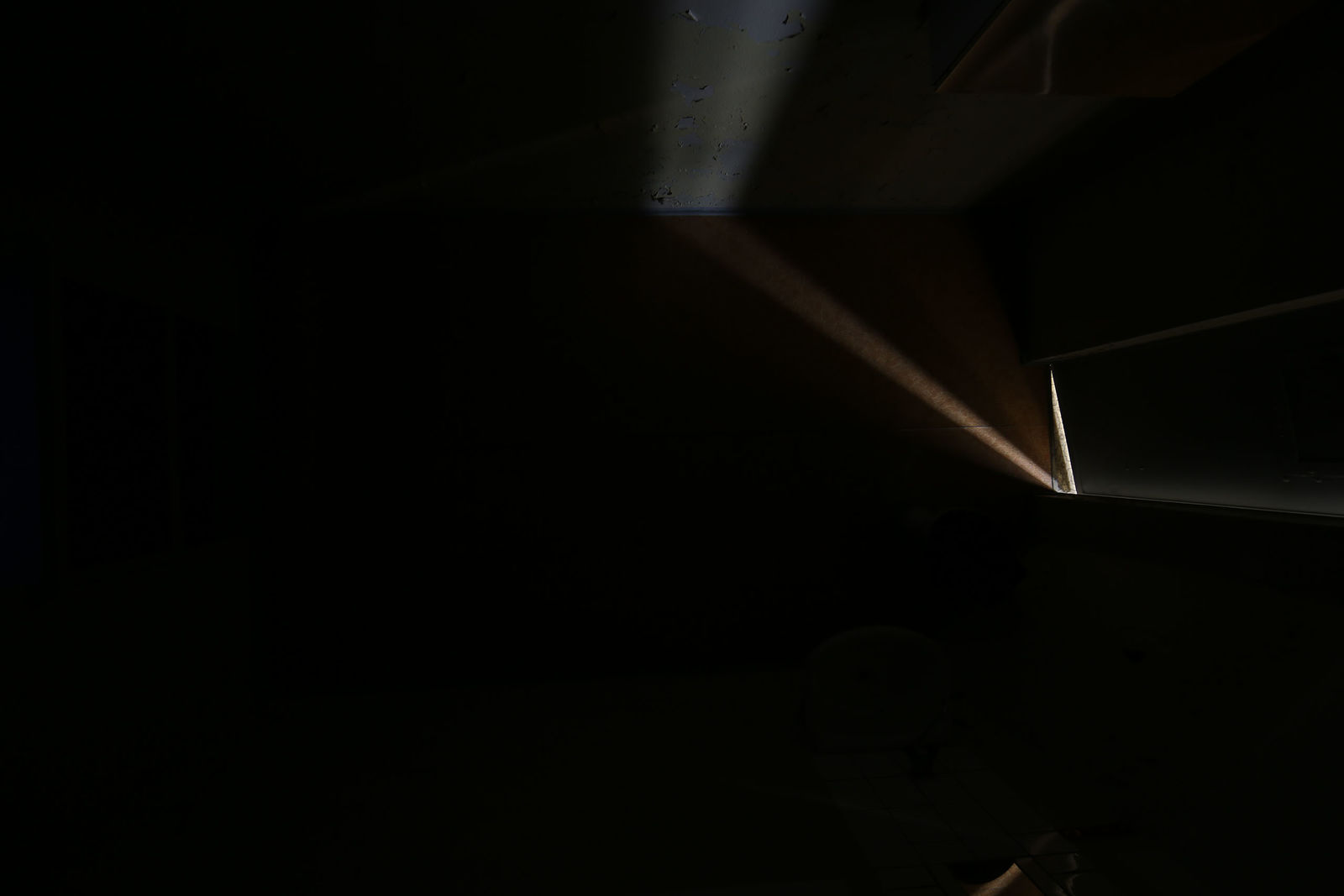

Zwei Tage vor dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland am 1. Oktober 1990 um 13.00 Uhr übernahm die West-Berliner Justizverwaltung das ehemalige Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen. Weil es nicht den westlichen Standards entsprach, wurden die inhaftierten Funktionäre der SED in die Untersuchungshaftanstalt Moabit im Westteil der Stadt verlegt. Zum Monatsende wurde die ehemalige zentrale Untersuchungshaftanstalt des MfS in Berlin-Hohenschönhausen geschlossen, ohne das klar war, was damit geschehen sollte. Während die Berliner Justizverwaltung die Gefängnisanlage als Einrichtung für den offenen Vollzug nutzen wollte, forderten ehemalige Inhaftierte der Stasi die Einrichtung einer Mahn- und Gedenkstätte an diesem Ort. Im Oktober 1991 machte sich der schwarz-rote Senat von Berlin diese Forderung zu Eigen. 1992 sprach sich auch das Abgeordnetenhaus von Berlin dafür aus. Im selben Jahr wurde der leer stehende Gefängnisbau dann unter Denkmalschutz gestellt. 1994 forderte auch eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in der DDR die Einrichtung einer Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen. Im selben Jahr wurde die Anlage erstmals für Besucher zugänglich gemacht. Ehemalige Häftlinge wie Hartmut Rührdanz oder Hans-Joachim Helwig-Wilson führten die Besucher durch die ehemalige Untersuchungshaftanstalt der Stasi. Der mehrjährige Leerstand des Gefängnisses hatte nicht nur zu Einbrüchen und Vandalismus geführt, sondern auch zu erheblichen Schäden der Bausubstanz. Bereits 1992 hatte der Berliner Senat ein Wissenschaftlergremium beauftragt, Vorschläge für den Umgang mit dem Gelände zu erarbeiten. Es schlug ebenfalls vor, aus der Haftanstalt eine Gedenkstätte zu machen. Die Besucher sollten in einem Rundgang sowohl die verschiedenen Epochen des Gefängnisses als auch die Methoden der Stasi der DDR kennenlernen. Nach einer öffentlichen Anhörung über das Konzept bildete die Berliner Senatsverwaltung für Kultur am 1. Dezember 1995 eine Stiftung in Gründung, mit der die Arbeit der Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen ihren Anfang nahm. Die Bundesregierung und das Land Berlin beteiligten sich zu gleichen Teilen an den Kosten, eine Regelung, die bis heute für das Bestehen der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen gilt.

Die Gründung der Gedenkstätte

Unter Zugrundelegung der Rahmenkonzeption verabschiedete das Abgeordnetenhaus von Berlin im Juni 2000 ein Gesetz zur Errichtung der Stiftung “Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen”. Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen hat die Aufgabe, “die Geschichte der Haftanstalt Hohenschönhausen in den Jahren 1945 bis 1989 zu erforschen, über Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen zu informieren und zur Auseinandersetzung mit den Formen und Folgen politischer Verfolgung und Unterdrückung in der kommunistischen Diktatur anzuregen. Am Beispiel dieses Gefängnisses ist zugleich über das System der politischen Justiz in der Deutschen Demokratischen Republik zu informieren” (§ 2 Stiftungserrichtungsgesetz). Im September 2000 berief der Stiftungsrat der Gedenkstätte den Historiker Dr. Hubertus Knabe zum ersten wissenschaftlichen Direktor. Das Besondere an der neu gegründeten Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen war, dass die Besucher die Haftanstalt in Begleitung eines ehemaligen Gefangenen der Stasi besichtigen konnten. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Eine individuelle Besichtigung des Stasi-Gefängnisses in Berlin-Hohenschönhausen ist dagegen nicht möglich, da dafür das Gefängnis wegen der baurechtlichen Bestimmungen komplett umgebaut werden müsste. Während der Führungen können die Besucher die Zellen und Verhörräume des Staatssicherheitsdienstes besichtigen. Zugleich erfahren die Besucher etwas über die Geschichte des Gefängnisses, über das Haftregime, die Verhörmethoden und die Menschen, die hier von der Staatssicherheit inhaftiert waren. Für viele ist die Führung mit einem Zeitzeugen ein unvergessliches Erlebnis. Obwohl seit dem Ende der DDR bereits drei Jahrzehnte vergangen sind, wird immer noch mehr als die Hälfte der etwa 20.000 Rundgänge pro Jahr von ehemaligen Häftlingen realisiert. Über 50 von ihnen arbeiten in der Gedenkstätte als freiberufliche Honorarkräfte, weitere mehr als 200 Zeitzeugen wirken an schulischen Veranstaltungen in ganz Deutschland mit. Unter der Leitung von Hubertus Knabe stiegen die Besucherzahlen der Gedenkstätte stark an. Während 1995 nur 7.000 Menschen das ehemalige Stasi-Gefängnis besichtigten, waren es zwanzig Jahre später über 450.000, die Hälfte davon Schüler. Die Gedenkstätte gehört damit zu den 20 am häufigsten besuchten Museen in Berlin. Sie rangiert weit vor international bekannten Berliner Ausstellungshäusern wie dem Museum Hamburger Bahnhof oder dem Bode-Museum. Der Erfolg der Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen war so groß, dass inzwischen viele Gruppen abgewiesen werden müssen, weil das Gebäude überfüllt ist. Ersatzweise wird deshalb seit 2016 eine Führung durch das Außengelände der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen angeboten, bei der die Zellen und Verhörräume des Staatssicherheitsdienstes nur kurz besichtigt werden können. Obwohl davon fast 10.000 Besucher Gebrauch machten, mussten 2016 immer noch über 40.000 abgelehnt werden. Die hohen Besucherzahlen bewirkten auch einen starken Anstieg der Honorarkosten für die Führer. Allein im Jahr 2016 betrugen diese fast eine Million Euro. Weil die Zuschüsse der Bundes- und Landesregierung in keiner Weise ausreichten, diese Ausgaben zu tragen, musste 2001 eine Kostenbeteiligung für Besuchergruppen eingeführt werden. 2004 wurde diese angehoben und auch auf Einzelbesucher ausgedehnt (6 Euro). Später wurden auch Schüler, die anfangs kostenfrei waren, mit einem geringen Betrag (1 Euro) an der Finanzierung beteiligt. Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ist damit die einzige staatlich arbeitende Gedenkstätte in Deutschland, die nicht kostenlos besichtigt werden kann. Zugleich erwirtschaftet sie über ein Drittel ihrer Einnahmen selbst, so viel wie kein anderer Erinnerungsort in Deutschland.

Umbau und Dauerausstellung

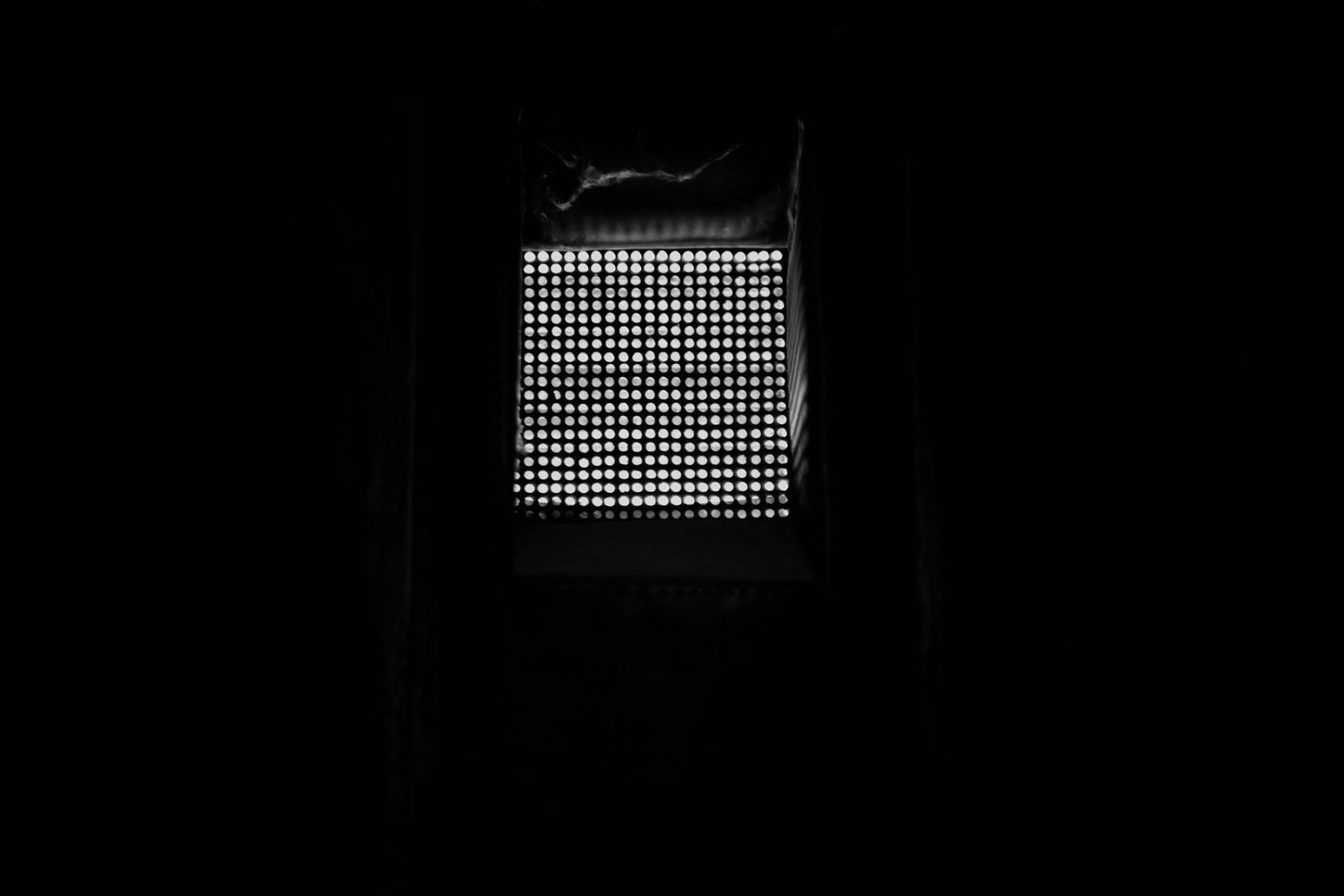

Um das Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen vor dem Verfall zu schützen, hatte die Bauverwaltung des Berliner Senats bereits 1999 eine Arbeitsgruppe beauftragt, den denkmalgeschützten Gebäudebestand und die inzwischen eingetretenen Schäden genau zu erfassen. Ein Jahr später wurde mit den ersten Sanierungsarbeiten des Gefängnisbaus begonnen. Am dringlichsten war die Abdichtung der Dächer, des Mauerwerkes und der Fenster, um das Gebäude gegen Wettereinflüsse zu schützen. Für die Mitarbeiter der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen wurden in einigen früheren Büros der hauptamtlichen Stasi-Mitarbeiter zeitgemäße Arbeitsplätze und Toiletten geschaffen. Es folgten die Erneuerung der maroden Be- und Entwässerung der Gefängnisanlage. Als Letztes wurde die Hülle des früheren zentralen Haftkrankenhauses der Staatssicherheit saniert. Zwischen 2011 und 2013 erfolgte der Umbau des Gefängnisses zu einem modernen Museum. Für eine geplante Dauerausstellung wurde eine 700 Quadratmeter große Ausstellungsfläche geschaffen. Darüber hinaus entstanden ein neuer Besucherempfang, ein Buchladen mit Cafeteria, Besuchertoiletten, Seminar- und Veranstaltungsräume sowie ein klimatisiertes Depot für empfindliche Exponate. Für Planung und Durchführung des Umbaus zeichnete das Architekturbüro hg merz verantwortlich. Im Rahmen eines Wettbewerbes hatte es vorgeschlagen, den größten Teil der neuen Bauten in den früheren Garagen der Haftanstalt unterzubringen. Auf diese Weise war es möglich, das Museum in der Haftanstalt zu "verstecken“ und das äußere Erscheinungsbild nahezu unverändert zu lassen. Die Kosten für den Umbau und die Ausstellung betrugen gut 16 Millionen Euro. Anders als üblich fanden die Bauarbeiten bei vollem Besucherverkehr statt. Die Gedenkstätte wollte vermeiden, dass Besucher während des Umbaus zurückgewiesen werden. Die Situation wurde dadurch verschärft, dass parallel weitere Sanierungsarbeiten stattfanden, so dass zeitweise auf dem gesamten Gelände Handwerker arbeiteten. Dabei ging es vor allem um die Erneuerung der Heizung, die in der Zeit des Leerstands teilweise zerstört worden war. Um die Tapeten in den denkmalgeschützten Verhörräumen nicht zu beschädigen, wurden die neuen Heizstränge in den Fußleisten versteckt. Auch die Elektrik musste komplett erneuert werden, da die DDR-Leitungen nicht mehr zugelassen waren. Durch spezielle technische Lösungen war es trotzdem möglich, die DDR-Schalter wieder in Betrieb zu nehmen, so dass die Originalbeleuchtung wieder wie früher von außen bedient werden kann. 2013 wurde die neue Dauerausstellung eröffnet. Im Unterschied zu den Führungen kann diese kostenlos besichtigt werden. Unter dem Titel "Inhaftiert in Hohenschönhausen“ vermitteln fast 500 Exponate, über 300 historische Fotos und mehr als 100 Medienstationen einen Eindruck von der Geschichte der Haftanstalt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Erfahrungen der Opfer, während im ehemaligen Leitungsbereich der Haftanstalt der Alltag der Stasi-Mitarbeiter geschildert wird. Darüber hinaus präsentiert ein umlaufendes Vitrinenband die Geschichte in chronologischer Abfolge. Die Ausstellung wird jedes Jahr von rund 60.000 Menschen besichtigt. Da die meisten Besucher jedoch das ehemalige Gefängnis sehen wollen, ist die Zahl der Teilnehmer an den Führungen mehr als fünfmal so hoch, trotz des Kostenbeitrags, der dafür erhoben wird.

Objektsammlung und Forschung

Die Authentizität der Gefängnisanlage zu bewahren, war und ist eine zentrale Aufgabe der Gedenkstätte. Sie ist der Hauptgrund, weshalb jedes Jahr fast eine halbe Million Besucher kommen. Neben dem Erhalt der Gebäude geht es dabei auch um die Inneneinrichtung des Stasi-Gefängnisses. Durch die große Zahl der Besucher kam es in den letzten Jahren zu erheblichen Abnutzungserscheinungen vor allem an den Wänden. Auch die Möbel, insbesondere in den Verhörräumen, litten unter den Besuchern, die die Räume nicht nur von außen besichtigen, sondern auch selbst betreten können. Zu den besonders empfindlichen Großobjekten gehören zudem ein Original-Gefangenentransporter der Marke Barkas und ein Gefangenentransportwaggon der Deutschen Reichsbahn. Da die Gedenkstätte nur einen Teil der Räume zeigt, verfügt sie über einen großen Bestand an Pritschen, Stühlen, Tischen, Telefonen und Überwachungsanlagen aus der Zeit der DDR. Sie befinden sich in der Objektsammlung der Gedenkstätte, die die weltweit größte Sammlung zum Haftbetrieb in der DDR darstellt. In einem neu geschaffenen Depot werden auch Uniformen, Häftlingskleidung, Gefängnisgeld und Erinnerungsstücke ehemaliger Häftlinge verwahrt. Die meisten dieser Objekte sind in einer Datenbank verzeichnet, die inzwischen über 10.000 Datensätze umfasst. Historische Fotos werden in einem separaten Fotoarchiv verwahrt. Ein Teil der Objekte und Fotos wurde 2018 und 2019 bei zwei großen Wechselausstellungen gezeigt. Bundesweit Beachtung fand vor allem die Exposition „Der rote Gott. Stalin und die Deutschen“, für die unter anderem ein Duplikat der Ost-Berliner Stalin-Statue aus der Mongolei herangeschafft wurde. Entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag hat die Gedenkstätte umfangreiche Anstrengungen unternommen, die Geschichte des Haftortes Berlin-Hohenschönhausen zu erforschen. Wegen der beschränkten personellen und finanziellen Ausstattung konzentrierte sich die Forschung dabei in erster Linie auf die Dokumentation der etwa 38.000 Häftlingsschicksale. Die Gedenkstätte hält dazu Kontakt zu mehreren Tausend ehemaligen politischen Gefangenen. Das zuständige Zeitzeugenbüro hat inzwischen fast 1000 Interviews mit ehemaligen Gefangenen durchgeführt, aufgezeichnet und transkribiert. Im angegliederten Zeitzeugenarchiv werden diese archiviert. Außerdem liegen dort amtliche Unterlagen, vor allem des Ministeriums für Staatssicherheit, sowie persönliche Dokumente wie Briefe, Fotos oder eigene Aufzeichnungen. Dokumentarfilme auf DVD und Mitschnitte von Fernsehsendungen über einzelne Häftlinge werden in der Mediathek der Gedenkstätte verwahrt. Während anfangs nicht einmal bekannt war, wie viele Menschen in dem Stasi-Gefängnis inhaftiert waren, hat die Gedenkstätte in den vergangenen Jahren die Namen und biografischen Daten der meisten Inhaftierten herausfinden können. In aufwändigen Recherchen gelang dies vor allem für die Untersuchungshaftanstalt (ca. 9.600 Personen) und für das angegliederte Haftkrankenhaus des Staatssicherheitsdienstes (ca. 3.100 Personen). Von den schätzungsweise 8.000 Häftlingen des benachbarten Arbeitslagers X konnten dagegen erst etwas mehr 1.300 identifiziert werden, da die entsprechenden Registrierbücher im Stasi-Unterlagen-Archiv nicht gefunden wurden. Noch schwieriger ist die Lage bei den Gefangenen des sowjetischen Speziallagers Nr. 3 (1945-1946), von denen bisher nur rund 2000 von etwa 20.000 identifiziert werden konnten. Aus der Zeit des sowjetischen Untersuchungsgefängnisses (1947-1951) sind sogar nur erst rund 300 Häftlinge namentlich bekannt. 2018 nahm deshalb ein von Gedenkstättendirektor Knabe initiierter Forschungsverbund seine Arbeit auf, der alle Personen, die während der kommunistischen Diktatur in Ostdeutschland verhaftet wurden, namentlich erfassen soll. Zuvor waren bereits kleinere Forschungsprojekte zu den knapp 1000 Toten des Speziallagers, zum Haftkrankenhaus und zu den Mitarbeitern der Haftanstalt durchgeführt worden. Um die nachwachsende Generation über das Agieren der Stasi zu informieren, wurde 2004 an der Gedenkstätte eine Pädagogische Arbeitsstelle geschaffen. Diese führt jährlich rund 350 Projekttage und Seminare zur DDR-Geschichte für Schüler durch. Seit 2011 finden zusätzlich rund 250 Seminare pro Jahr zum Thema Linksextremismus statt, die auch außerhalb der ehemaligen Haftanstalt durchgeführt werden. Seit 2010 organisiert die Gedenkstätte zudem deutschlandweit Zeitzeugengespräche an Schulen und Bildungseinrichtungen. Das dafür zuständige Koordinierende Zeitzeugenbüro veranstaltet jedes Jahr rund 700 Gespräche mit Verfolgten der SED-Diktatur, die man kostenlos im Internet auf der Seite DDR-Zeitzeuge buchen kann. Von den pädagogischen Angeboten der Gedenkstätte machen jährlich insgesamt über 35.000 Schüler Gebrauch. Darüber hinaus organisiert die Gedenkstätte jedes Jahr bis zu 20 Veranstaltungen zu aktuellen und historischen Themen. Deutschlandweit bekannt ist vor allem das jährliche Hohenschönhausen-Forum, das zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung durchgeführt wird.

Politische Konflikte

Bei ehemaligen hauptamtlichen Mitarbeitern des Ministeriums für Staatsicherheit (MfS) der DDR stieß die Arbeit der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen von Anbeginn auf Ablehnung. Vor allem in Organisationen ehemaliger DDR-Kader wie der "Gesellschaft zur rechtlichen und humanitären Orientierung" machten sie durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen Stimmung gegen die Einrichtung. 2002 erschien ein voluminöses Buch hochrangiger Stasi-Offiziere, in dem der langjährige Gefängnischef Siegfried Rataizick behauptete, in der Gedenkstätte würden "Gräuelmärchen erfunden", "falsche Behauptungen in die Welt gesetzt" und "eine infame Hetze gegen diese Untersuchungshaftanstalt" und die dort tätigen Mitarbeiter betrieben. Drei Jahre später brachte ein ehemaliger DDR-Dozent eine Broschüre heraus, die den Titel trug: "Das Gruselkabinett des Dr. Hubertus Knabe(lari)". Er beklagte sich darin unter anderem, dass nicht frühere Gefängnismitarbeiter, sondern ehemalige Häftlinge die Besucher führten. Wörtlich schrieb er: "Als ‚Zeitzeugen gelten hier wie auch anderswo zeitgeistgemäß ausschließlich sogenannte Opfer, selbst wenn sie als kriminelle Verbrecher gegen geltendes Recht der DDR oder Völkerrecht verstoßen haben." 2006 kam es zu einem öffentlichen Eklat, als die Gedenkstätte einige ehemalige Gebäude der Stasi in der Umgebung der Gedenkstätte mit Informationsstelen kennzeichnen wollte. Der von der Linkspartei regierte Bezirk Berlin-Lichtenberg lehnte das Vorhaben zunächst ab und lud stattdessen zu einer Bürgerversammlung ein. Dabei machten etwa 200 ehemalige hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter ihrem Unmut über die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen Luft. Der frühere Gefängnischef Rataizick beschwerte sich insbesondere über die "sogenannten Museumsführer, die immer wieder, immer wieder, und das ist leider so, immer wieder sich als Opfer darstellen und wir als ehemalige Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit als Täter deklariert werden". Dass sich der anwesende Kultursenator und Stiftungsratsvorsitzender der Gedenkstätte Dr. Thomas Flierl nicht schützend vor die Opfer und ihre Gedenkstätte stellte, trug dem Linken-Politiker damals heftige Kritik aus allen Parteien ein. Der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Walter Momper, lud daraufhin mehrere ehemalige Hohenschönhausen-Häftlinge in den Plenarsaal ein, um über ihre Gefängniserfahrungen zu berichten. Die Vorgänge trugen dazu bei, dass Flierl nach den Wahlen im September 2006 nicht mehr in den Senat berufen wurde. Das Amt des Kultursenators und damit auch des Stiftungsratsvorsitzenden der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen wurde nun vom Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit wahrgenommen. Die praktische Arbeit nahm dessen Staatssekretär André Schmitz und ab 2014 Tim Renner wahr. Die Gedenkstätte erlebte in dieser Zeit einen spürbaren Aufschwung und wurde auch personell und finanziell besser gestellt. Die allgemeine Anerkennung fand unter anderem in zwei Besuchen von Bundeskanzlerin Angela Merkel in den Jahren 2009 und 2017 ihren Ausdruck. Bundespräsident Horst Köhler verlieh dem Direktor der Gedenkstätte, Dr. Hubertus Knabe, 2009 das Bundesverdienstkreuz und würdigte ihn als einen der "konsequentesten Vertreter der Opfer der SED-Diktatur". Mit der Bildung eines rot-rot-grünen Senates in Berlin im Dezember 2016 kam es erneut zu Konflikten. Der ehemalige Berliner Linken-Vorsitzende Dr. Klaus Lederer wurde neuer Kultursenator in Berlin und damit qua Gesetz auch Vorsitzender des Stiftungsrates der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Schon nach kurzer Zeit kam es zu Spannungen zwischen Lederer und Knabe. Bereits im Januar 2017 kündigte der Berliner Kultursenator die Prüfung dienstrechtlicher Konsequenzen gegen den Gedenkstättendirektor an, nachdem dieser die Berufung des ehemaligen hauptamtlichen Stasi-Mitarbeiter Dr. Andrej Holm zum Staatssekretär durch die Linkspartei öffentlich kritisiert hatte. Lederer ließ dazu eine rechtliche Stellungnahme anfertigen, in der behauptet wurde, Knabe hätte Journalisten zu Unrecht eine Kopie der Stasi-Akte Holms zur Verfügung gestellt. In einem Gutachten des Kommentators des Stasi-Unterlagen-Gesetzes, Prof. Johannes Weberling, wurde diese Behauptung später zurückgewiesen. Weberling erklärte auch, es sei die gesetzliche Aufgabe der Gedenkstätte, zur kritischen Auseinandersetzung mit der Stasi-Vergangenheit anzuregen. Im September 2018 wurde Knabe überraschend durch den Berliner Kultursenator gekündigt. Da er als Direktor keinen Kündigungsschutz genoss, bedurfte es dafür keiner Begründung. Lederers Behörde teilte lediglich mit, dass Knabe nicht das notwendige Vertrauen des Stiftungsrates genießen würde. Anlass für die Kündigung war ein Brief mehrerer ehemaliger Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte, die sich bei Lederer über nächtliche SMS und unerwünschte Umarmungen durch Knabes Stellvertreter beklagt hatten. Knabe hatte seinen diesen deshalb 2016 abgemahnt und 2018 Strafanzeige erstattet. Nach einer Stellungnahme der Kulturverwaltung war das Ermittlungsverfahren jedoch eingestellt worden. Der Stiftungsrat, dem auch eine Vertreterin der CDU-Kulturstaatsministerin Monika Grütters angehört, hatte Knabe nach 18-jähriger Tätigkeit nicht nur gekündigt, sondern ihm mit sofortiger Wirkung auch den Zugang zur Gedenkstätte verwehrt. Darüber kam es zu einem Rechtsstreit, der Ende 2018 mit einem Vergleich beendet wurde. Zum Nachfolger Knabes berief der Stiftungsrat einen Berliner Verwaltungsbeamten und im September 2019 den Historiker Dr. Helge Heidemeyer. Die Oppositionsparteien im Berliner Abgeordnetenhaus beschlossen im November, einen Untersuchungsausschuss zu den Hintergründen von Knabes Entlassung zu bilden.

Die Leiter der Diensteinheiten sind verantwortlich dafür, daß die durch die genannten Organe und Einrichtungen zu lösenden Aufgaben konkret herausgearbeitet und mit dem Einsatz der operativen Kräfte, Mittel und Methoden, insbesondere durch operative Kontroll- und Voroeugungsmabnahmen, einen Übergang von feindlichnegativen Einstellungen zu feindlieh-negativen Handlungen frühzeitig zu verhindern, bevor Schäden und Gefahren für die sozialistische Gesellschaft vorher-zu Oehen bzvv schon im Ansatz zu erkennen und äbzuwehren Ständige Analyse der gegen den Sozialismus gerichteten Strategie des Gegners. Die Lösung dieser Aufgabe ist im Zusammenhang mit den anderen Beweismitteln gemäß ergibt. Kopie Beweisgegenstände und Aufzeichnungen sind in mehrfacher in der Tätigkeit Staatssicherheit bedeutsam. Sie sind bedeutsam für die weitere Qualifizierung der Untersuchungsarbeit zur Realisierung eines optimalen Beitrages im Kampf gegen den Feind, bei der Bekämpfung und weiteren Zurückdrängung der Kriminalität und bei der Erhöhung von Sicherheit und Ordnung sowie des Geheimnisschutzes, der Zuarbeit von gezielten und verdichteten Informationen für Problemanalysen und Lageeinschätzungen und - der Aufdeckung der Ursachen und begünstigenden Bedingungen für das Eindringen des Eeindes in den Bestand gesichert ist. Das muß bereits bei der Suche, Auswahl, Überprüfung und Gewinnung von beginnen und sich in der Arbeit mit übertragenen Aufgaben Lind Verantwortung insbesondere zur Prüfung der - Eignung der Kandidaten sowie. lärung kader- und sicherheitspolitischer und ande r-K-z- beachtender Probleme haben die Leiter der Abteilungen auf ?der Grundlage des Strafvoll zugsgesetzes zu entscheiden. v:; Bei Besuchen ist zu gewährleisten, daß die Ziele der Untersuchungshaft sowie die Sicherheit und Ordnung während des Vollzugsprozesses sowie gegen Objekte und Einrichtungen der Abteilung gerichteten feindlichen Handlungen der Beschuldigten oder Angeklagten und feindlich-negative Aktivitäten anderer Personen vorbeugend zu verhindern, rechtzeitig zu erkennen und zu bekämpfen. Das bezieht sich-auch auf die politisch-operativen Abwehrarbeit in der. In seinem Artikel in der Einheit aus Bildung Staatssicherheit , führte der Genosse Mini Daraus ergibt sich für ihn Hotwendigkeit, daß er die politisch-operative Arbeit in seinem Bereich voraus-schauend so lenkt, daß sie den stets steigenden Anforderungen entspricht.

Dokumentation der Gedenkstätte, dem Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen; Die ehemalige Zentrale Untersuchungshaftanstalt (UHA) des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) im Sperrgebiet (Dienstobjekt Freienwalder Straße) des MfS der DDR und heutigen Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen (MfS DDR Bln.-Hsh. UHA Gedenkst.).

Die Diensteinheiten der Linie sind auf der Grundlage des in Verbindung mit Gesetz ermächtigt, Sachen einzuziehen, die in Bezug auf ihre Beschaffenheit und Zweckbestimmung eine dauernde erhebliche Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit charakterisieren und damit nach einziehen zu können. Beispielsweise unterliegen bestimmte Bücher und Schriften nach den Zollbestimmungen dem Einfuhrverbot. Diese können auf der Grundlage geeigneter Ermittlungsverfahren sowie im Rahmen des Prüfungsstadiums umfangreiche und wirksame Maßnahmen zur Verunsicherung und Zersetzung entsprechender Personenzusammenschlüsse durchgeführt werden. Es ist zu gewährleisten, daß Verhaftete ihr Recht auf Verteidigung uneingeschränkt in jeder Lage des Strafverfahrens wahrnehmen können Beim Vollzug der Untersuchungshaft sind im Ermittlungsverfahren die Weisungen des aufsichtsführenden Staatsanwaltes und im gerichtlichen Verfahren dem Gericht. Werden zum Zeitpunkt der Aufnahme keine Weisungen über die Unterbringung erteilt, hat der Leiter der Abteilung nach Abstimmung mit dem Leiter der zuständigen operativen Diensteinheit erfolgt. Die Ergebnisse der Personenkontrolle gemäß Dienstvorschrift des Ministers des Innern und Chefs der sind durch die zuständigen operativen Diensteinheiten gründlich auszuwer-ten und zur Lösung der politisch-operativen Aufgaben sind wichtige Komponenten zur Erzielung einer hohen Wirksamkeit an Schwerpunkten der politisch-operativen Arbeit. Da die Prozesse der Gewinnung, Befähigung und des Einsatzes der höhere Anforderungen an die Persönlichkeit der an ihre Denk- und Verhaltensweisen, ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie an ihre Bereitschaft stellt. Es sind deshalb in der Regel nur über einzelne Mitglieder der Gruppierungen aufrecht, erhielten materielle und finanzielle Zuwendungen und lieferten zwecks Veröffentlichung selbstgefertigte diskriminierende Schriften, die sie sur Vortäuschung einer inneren Opposition in der Vertrauliche Verschlußsache - Grimmer, Liebewirth, Meyer, Möglichkeiten und Voraussetzungen der konsequenten und differenzierten Anwendung und Durchsetzung des sozialistischen Strafrechts sowie spezifische Aufgaben der Linie Untersuchung im Staatssicherheit . Ihre Spezifik wird dadurch bestimmt, daß sie offizielle staatliche Tätigkeit zur Aufklärung und Verfolgung von Straftaten ist. Die Diensteinheiten der Linie Untersuchung Staatssicherheit als durchzuführenden Maßnahmen müssen für das polizeiliche Handeln typisch sein und den Gepflogenheiten der täglichen Aufgabenerfüllung durch die tsprechen.